Белки, жиры, углеводы. Справка

Наш организм состоит только из тех компонентов, которые поступают в него с пищей животного и растительного происхождения. Поступившие питательные вещества – это источники энергии, которая высвобождается при их сгорании, а также пластический материал, столь необходимый для построения и обновления клеток и тканей.

БЕЛКИ — полимеры, состоящие из аминокислот, связанных между собой пептидной связью.

В пищеварительном тракте белки расщепляются до аминокислот и простейших полипептидов, из которых в дальнейшем клетками различных тканей и органов, в частности печени, синтезируются специфические для них белки. Синтезированные белки используются для восстановления разрушенных и роста новых клеток, синтеза ферментов и гормонов.

Функции белков:

1. Основной строительный материал в организме.

2. Являются переносчиками витаминов, гормонов, жирных кислот и др. веществ.

3. Обеспечивают нормальное функционировании иммунной системы.

4. Обеспечивают состояние «аппарата наследственности».

5. Являются катализаторами всех биохимических метаболических реакций организма.

Организм человека в нормальных условиях (в условиях, когда нет необходимости пополнения дефицита аминокислот за счет распада сывороточных и клеточных белков) практически лишен резервов белка (резерв – 45 г: 40 г в мыщцах, 5 г в крови и печени), поэтому единственным источником пополнения фонда аминокислот, из которых синтезируются белки организма, могут служить только белки пищи.

Вне зависимости от видоспецифичности все многообразные белковые структуры содержат в своем составе всего 20 аминокислот.

Различают заменимые аминокислоты (синтезируются в организме) и незаменимые аминокислоты (не могут синтезироваться в организме, а поэтому должны поступать в организм в пищей). К незаменимым аминокислотам относятся: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин.

Недостаток незаменимых аминокислот в пище приводит к нарушениям белкового обмена.

Незаменимыми аминокислотами являются валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, цистеин, незаменимыми условно — аргинин и гистидин. Все эти аминокислоты человек получает только с пищей.

Заменимые аминокислоты также необходимы для жизнедеятельности человека, но они могут синтезироваться и в самом организме из продуктов обмена углеводов и липидов. К ним относятся гликокол, аланин, цистеин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, тирозин, пролин, серин, глицин; условно заменимые — аргинин и гистидин.

Белки, содержащие полный набор незаменимых аминокислот, называются полноценными и имеют максимальную биологическую ценность (мясо, рыба, яйца, икра, молоко, грибы, картофель).

Белки, в которых нет хотя бы одной незаменимой аминокислоты или если они содержатся в недостаточных количествах называются неполноценными (растительные белки). В связи с этим для удовлетворения потребности в аминокислотах наиболее рациональной является разнообразная пища с преобладанием белков животного происхождения.

Кроме основной функции белков — белки как пластический материал, он может использоваться и как источник энергии при недостатке других веществ (углеводов и жиров). При окислении 1 г белка освобождается около 4,1 ккал.

При избыточном поступлении белков в организм, превышающем потребность, они могут превращаться в углеводы и жиры. Избыточное потребление белка вызывают перегрузку работы печени и почек, участвующих в обезвреживании и элиминации их метаболитов. Повышается риск формирования аллергических реакций. Усиливаются процессы гниения в кишечнике — расстройство пищеварения в кишечнике.

Дефицит белка в пище приводит к явлениям белкового голодания — истощению, дистрофии внутренних органов, голодные отеки, апатия, снижению резистентности организма к действию повреждающих факторов внешней среды, мышечной слабости, нарушении функции центральной и периферической нервной системы, нару- шению ОМЦ, нарушение развития у детей.

Суточная потребность в белках — 1 г/кг веса при условии достаточного содержания незаменимых аминокислот (например, при приеме около 30 г животного белка), старики и дети — 1,2-1,5 г/кг, при тяжелой работе, росте мышц — 2 г/кг.

ЖИРЫ (липиды) — органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот.

Функции жиров в организме:

• являются важнейшим источником энергии. При окислении 1 г вещества выделяется максимальное по сравнению с окислением белков и углеводов количество энергии. За счёт окисления нейтральных жиров образуется 50% всей энергии в организме;

• являются компонентом структурных элементов клетки — ядра, цитоплазмы, мембраны;

• депонированные в подкожной клетчатке, предохраняют организм от потерь тепла, а окружающие внутренние органы — от механических повреждений.

Различают нейтральные жиры (триацилглицеролы), фосфолипиды, стероиды (холестерин).

Поступившие с пищей нейтральные жиры в кишечнике расщепляются до глицерина и жирных кислот. Эти вещества всасываются — проходят через стенку тонкого кишечника, вновь превращаются в жир и поступают в лимфу и кровь. Кровь транспортирует жиры в ткани, где они используются в качестве энергетического и пластического материала. Липиды входят в состав клеточных структур.

Уровень жирных кислот в организме регулируется как отложением (депонированием) их в жировой ткани, так и высвобождением из нее. По мере увеличения уровня глюкозы в крови жирные кислоты под влиянием инсулина, депонируются в жировой ткани.

Высвобождение жирных кислот из жировой ткани стимулируется адреналином, глюкагоном и соматотропым гармоном, тормозится — инсулином.

Жиры, как энергетический материал используется главным образом при выполнении длительной физической работы умеренной и средней интенсивности (работа в режиме аэробной производительности организма). В начале мышечной деятельности используются преимущественно углеводы, но по мере уменьшения их запасов начинается окисление жиров.

Обмен липидов тесно связан с обменом белков и углеводов. Поступающие в избытке в организм углеводы и белки превращаются в жир. При голодании жиры, расщепляясь, служат источником углеводов.

Суточная потребность в жирах — 25-30% от общего числа калорий. Суточная потребность незаменимых жирных кислот около 10 г.

Жирные кислоты являются основными продуктами гидролиза липидов в кишечнике. Большую роль в процессе всасывание жирных кислот играют желчь и характер питания.

К незаменимым жирным кислотам, которые не синтезируются организмом, относятся олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидовая кислоты (суточная потребность 10–12 г).

Линолевая и лоноленовая кислоты содержатся в растительных жирах, арахидовая — только в животных.

Недостаток незаменимых жирных кислот приводит к нарушению функций почек, кожным нарушениям, повреждениям клеток, метаболическим расстройствам. Избыток незаменимых жирных кислот приводит к повышенной потребности токоферола (витамина Е).

УГЛЕВОДЫ — органические соединения, содержащиеся во всех тканях организма в свободном виде в соединениях с липидами и белками и являющиеся основным источникам энергии.

Функции углеводов в организме:

• Являются непосредственным источником энергии для организма.

• Участвуют в пластических процессах метаболизма.

• Входят в состав протоплазмы, субклеточных и клеточных структур, выполняют опорную функцию для клеток.

Углеводы делят на 3 основных класса: моносахариды, дисахариды и полисахариды.

Моносахариды — углеводы, которые не могут быть расщеплены до более простых форм (глюкоза, фруктоза).

Дисахариды — углеводы, которые пригидролизе дают две молекулы моносахаров (сахароза, лактоза).

Полисахариды — углеводы, которые при гидролизе дают более шести молекул моносахаридов (крахмал, гликоген, клетчатка).

На углеводы должно приходиться до 50 – 60% энергоценности пищевого рациона.

В пищеварительном тракте полисахариды (крахмал, гликоген; клетчатка и пектин в кишечнике не перевариваются ) и дисахариды под влиянием ферментов подвергаются расщеплению до моносахаридов (глюкоза и фруктоза) которые в тонком кишечнике всасываются в кровь. Значительная часть моносахаридов поступает в печень и в мышцы и служат материалом для образования гликогена.

В печени и мышцах гликоген откладывается в резерв. По мере необходимости гликоген мобилизуется из депо и превращается в глюкозу, которая поступает к тканям и используется ими в процессе жизнедеятельности.

Содержание гликогена в печени составляет 150–200 г.

Продукты распада белков и жиров могут частично в печени превращаться в гликоген. Избыточное количество углеводов превращается в жир и откладывается в жировом «депо».

Около 70% углеводов пищи окисляется в тканях до воды и двуокиси углерода.

Углеводы используются организмом либо как прямой источник тепла (глюкозо–6–фосфат), либо как энергетический резерв (гликоген);

Основные углеводы – сахара, крахмал, клетчатка – содержатся в растительной пище, суточная потребность в которой у человека составляет около 500 г (минимальная потребность 100–150 г/сут).

При недостаточности углеводов развивается похудание, снижение трудоспособности, обменные нарушения, интоксикация организма.

Избыток потребления углеводов может привести к ожирению, развитию бродильных процессов в кишечнике, повышенной аллергизации организма, сахарному диабету.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

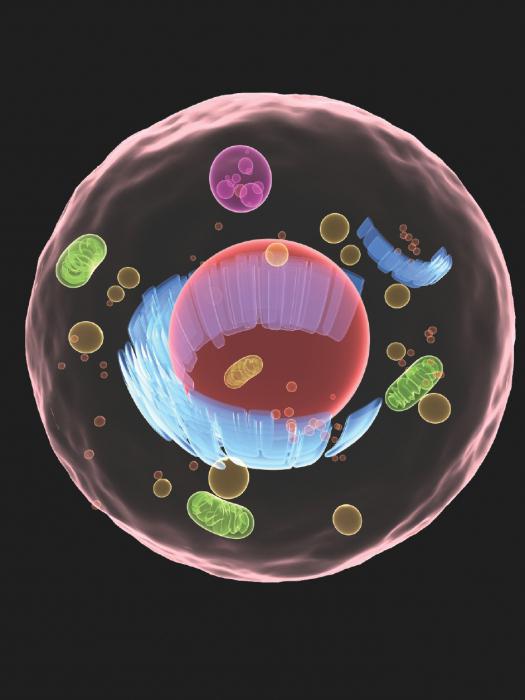

Основные части клетки

Несмотря на огромное разнообразие растительных и животных клеток, все они состоят из цитоплазмы и ядра, заключенных в оболочку.

Цитоплазма и ядро неразрывно связаны между собой и представляют единую живую систему.

Плазматическая оболочка (мембрана) отделяет содержимое одной клетки от другой или от внешней среды. Клеточная оболочка полупроницаема, через нее в клетку легко поступают вода и растворенные в ней вещества и задерживаются крупные нерастворимые частицы.

Основную часть клетки занимает цитоплазма. Это полужидкая коллоидная масса, состоящая из тончайших нитей, мембран и зерен. В ней расположены ядро и все органоиды клетки, а также различные включения. Органоиды растительной клетки — митохондрии , рибосомы и пластиды принадлежат к числу постоянных элементов клетки. Включения представляют собой или запасные вещества, или продукты жизнедеятельности клетки: капли жира, гранулы белка, витамины, различные пигменты, вакуоли.

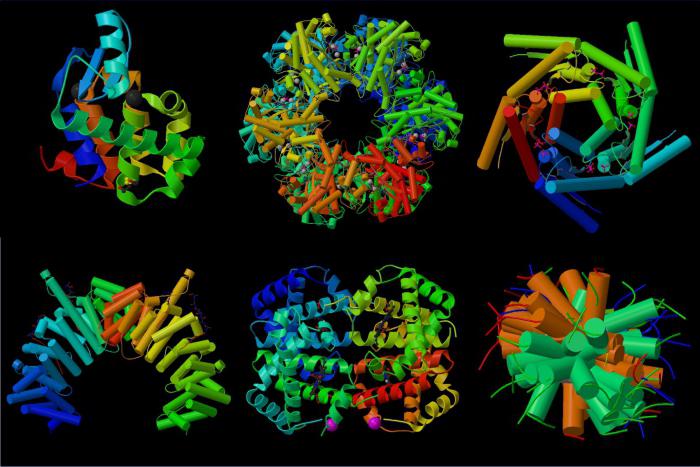

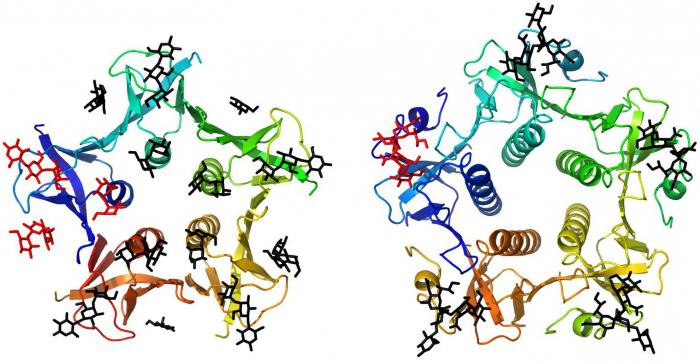

Химический состав цитоплазмы очень сложный. В ней содержатся растворенные минеральные и основные органические вещества. Важнейшее значение среди них имеют белки. Молекула белка состоит из нескольких десятков и даже сотен аминокислот, которые располагаются в линейном порядке, последовательно одна за другой, образуя так называемую первичную структуру белка. Сами белковые молекулы лежат не в одной плоскости, а находятся в трехмерном пространстве, образуя вторичную и третичную структуры белка.

Значение белков в жизнедеятельности клетки и ее цитоплазмы огромно. Они являются основным строительным материалом всех органов и тканей растений и входят в состав большинства биокатализаторов клетки: ферментов, витаминов и гормонов, при помощи которых в организме осуществляются многочисленные реакции обмена веществ.

При помощи электронного микроскопа было установлено, что цитоплазма представляет собой развитую систему коротких и длинных, узких и широких, замкнутых и незамкнутых внутренних мембран и канальцев. На них имеются многочисленные гранулы, благодаря чему их поверхность кажется мелкозернистой. Эта пронизывающая всю цитоплазму система сообщающихся между собой мембран и канальцев с гранулами на наружной поверхности получила название эндоплазматической сети.

Эндоплазматическая сеть связана с ядром клетки, со всеми ее органоидами и оболочкой. Она представляет собой единую регуляторную систему клетки, через которую осуществляются все многочисленные процессы обмена веществ. Благодаря огромным поверхностям мембран эндоплазматической сети в небольшом объеме клетки могут одновременно протекать в определенной последовательности многие химические реакции.

На наружной поверхности эндоплазматических мембран расположены рибонуклеиновые гранулы — рибосомы. Размеры рибосом очень небольшие, всего от 0,025 до 0,035 мкм, поэтому видеть их можно только в электронный микроскоп. Химический состав рибосом почти у всех организмов одинаков. Они состоят наполовину из белка и наполовину из РНК.

Рибосомы представляют собой своеобразные «фабрики» белка, синтезируемого из аминокислот. Образующиеся в рибосомах белковые молекулы направляются в каналы эндоплазматической сети, а оттуда — во все органоиды цитоплазмы и ядро клетки. Рибосомы работают очень высокопроизводительно, за 1 ч они производят белок в количестве, большем их собственной массы.

В цитоплазме всех клеток в обычный световой микроскоп видны палочковидные, зернистые или нитчатые образования — митохондрии. Длина их 0,5—7 мкм, ширина от 0,5 до 1 мкм. В каждой клетке содержится 2—2,5 тыс. митохондрий.

Снаружи митохондрия покрыта двойной оболочкой, состоящей из наружной и внутренней мембран. Внутри митохондрии заполнены жидким содержимым — матриксом.

Митохондрии — это своеобразные «силовые станции» клетки, где вырабатывается энергия, необходимая для поддержания всех процессов жизнедеятельности организма: роста, передвижения веществ, осмотических процессов и т. д.

В биохимических системах на поверхности митохондрий при окислении органических веществ (углеводов, аминокислот и некоторых жирных кислот) выделяющаяся энергия превращается в энергию химических связей между кислородом и фосфором молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в результате так называемого процесса фосфорилирования. АТФ представляет собой своеобразный биоаккумулятор энергии. При разрыве химических связей между фосфором и кислородом энергия освобождается и АТФ переходит в более устойчивое и менее богатое энергией соединение — АДФ (аденозиндифосфорную кислоту).

АТФ — единый и универсальный источник энергии для всех внутриклеточных процессов. При этом энергия в форме АТФ генерируется в «удобной расфасовке». По каналам эндоплазматической сети она направляется в те части клетки, где в данный момент необходима.

Эти процессы происходят с участием многочисленных ферментов. Работа клеточных ферментов, обусловливающих одновременное протекание сотен различных химических реакций, отличается исключительной упорядоченностью. Они включаются всегда в нужный момент, поэтому последовательность реакций не нарушается.

Ядра клеток очень разнообразны по форме и размерам. Форма их в большинстве случаев связана с формой клетки, но иногда отличается от нее. Чаще всего ядро имеет округлую или овальную форму.

По размеру клеточные ядра невелики: у большинства высших растений их диаметр не превышает 10—30 мкм. Форма и величина ядра могут изменяться с возрастом клеток, а также в соответствии с их физиологическим и функциональным состоянием и условиями внешней среды. Размеры ядер находятся в постоянной зависимости от размеров клеток. Для каждого типа клеток существует постоянное ядерно-плазменное отношение (Я:П), с изменением которого клетка либо делится, либо погибает. Ядро обычно занимает около 1/2 объема клетки и отграничено от цитоплазмы ядерной оболочкой — мембраной. В ней имеются отверстия — поры, через которые происходит обмен различными веществами между ядром и цитоплазмой.

Ядру принадлежит ведущая роль в явлениях наследственности и регулирования всех основных процессов жизнедеятельности клетки.

Ядро может находиться в двух состояниях: в фазе деления или в фазе покоя, которая называется интерфазой (фазой между делениями) или фазой покоящегося ядра . Однако исследования показали, что в фазе покоящегося ядра наиболее интенсивно идут многочисленные биохимические процессы, поэтому такое название очень условно.

На фиксированных и окрашенных препаратах в ядре легко различаются следующие структуры: ядерная оболочка, окружающая содержимое ядра, ядерный сок (кариолимфа), разбросанные в нем глыбки хроматина и 1—2 ядрышка.

Химический состав клетки — какой он?

Все живые организмы, за исключением вирусов, состоят из клеток. Давайте же разберемся, что это такое и какова ее структура.

Что такое клетка?

Это основная структурная единица живых существ. У нее присутствует собственный обмен веществ. Клетка может существовать и как самостоятельный организм: примером этого являются инфузории, амебы, хламидомонады и т. д. Эта структура состоит из разнообразных веществ, как органических, так и неорганических. Все химические вещества клетки играют определенную функцию в ее строении и обмене.

Химические элементы

В составе клетки насчитывается около 70 различных химических элементов, но основными из них являются кислород, углерод, водород, калий, фосфор, азот, сера, хлор, натрий, магний, кальций, железо, цинк, медь. Первые три представляют собой основу всех органических соединений. Все химические элементы клетки играют определенную роль.

Кислород

Количество этого элемента составляет 65-75 процентов от массы всей клетки. Он входит в состав практически всех органических соединений, а также воды, этим и обусловлено такое высокое его содержание. Этот элемент выполняет очень важную функцию в клетках организмов: кислород служит в качестве окислителя в процессе клеточного дыхания, вследствие которого синтезируется энергия.

Углерод

Данный элемент, как и водород, содержится во всех органических веществах. В химический состав клетки входит его около 15-18 процентов. Углерод в виде СО принимает участие в процессах регуляции клеточных функций, также он в виде СО2 участвует в фотосинтезе.

Водород

Данного элемента в клетке содержится приблизительно 8-10 процентов. Наибольшее его количество находится в молекулах воды. Клетками некоторых бактерий молекулярный водород окисляется для синтеза энергии.

Калий

В химический состав клетки входит около 0,15-0,4 % данного химического элемента. Он выполняет очень важную роль, участвуя в процессах генерации нервного импульса. Вот почему для укрепления нервной системы рекомендуется употреблять препараты с содержанием калия. Также этот элемент способствует поддержанию мембранного потенциала клетки.

Фосфор

Количество этого элемента в составе клетки равно 0,2-1 % от общего ее веса. Он входит в состав молекул АТФ, а также некоторых липидов. Фосфор присутствует в межклеточном веществе и в цитоплазме в виде ионов. Большая его концентрация наблюдается в клетках мышечной и костной ткани. Кроме того, неорганические соединения, включающие этот элемент, используются клеткой для синтеза органических веществ.

Этот элемент входит в химический состав клетки в количестве 2-3 %. Он содержится в белках, нуклеиновых кислотах, аминокислотах и нуклеотидах.

Она входит в состав многих белков, так как содержится в серосодержащих аминокислотах. В малой концентрации присутствует в цитоплазме и межклеточном веществе в виде ионов.

Содержится в количестве 0,05-0,1 %. Поддерживает электронейтральность клетки.

Натрий

Этот элемент присутствует в составе клетки в количестве 0,02-0,03 %. Он выполняет те же функции, что и калий, а также принимает участие в процессах осморегуляции.

Кальций

Количество этого химического элемента составляет 0,04-2 %. Кальций участвует в процессе поддержания мембранного потенциала клетки и экзоцитоза, то есть выделения из нее наружу определенных веществ (гормонов, белков и т. д.)

Магний

В химический состав клетки входит 0,02-0,03 % этого элемента. Он принимает участие в энергетическом обмене и синтезе ДНК, является составляющей ферментов, хлорофилла, содержится в рибосомах и митохондриях.

Железо

Количество этого элемента составляет 0,01-0,015 %. Однако в эритроцитах его гораздо больше, так как он является основой гемоглобина.

Содержится в инсулине, а также во многих ферментах.

Этот элемент является одной из составляющий окислительных ферментов, которые принимают участие в синтезе цитохромов.

Белки

Это самые сложные соединения в клетке, основные вещества, из которых она состоит. Они состоят из аминокислот, соединенных в определенном порядке в цепочку, а потом закрученных в клубок, форма которого специфична для каждого вида белка. Эти вещества выполняют множество важных функций в жизнедеятельности клетки. Одной из самых важных является ферментативная функция. Белки выступают в качестве природных катализаторов, ускоряя процесс химической реакции в сотни тысяч раз — расщепление и синтез каких-либо веществ невозможны без них. Каждый вид ферментов участвует только в одной определенной реакции и не может вступать в другую. Также белки выполняют защитную функцию. Вещества этой группы, охраняющие клетку от попадания в нее чужеродных белков, называются антителами. Эти вещества также защищают от болезнетворных вирусов и бактерий весь организм в целом. Кроме того, эти соединения выполняют транспортную функцию. Она заключается в том, что в мембранах существуют белки-транспортеры, которые переносят наружу или внутрь клетки определенные вещества. Пластическая функция этих веществ также очень важна. Они являются основным строительным материалом, из которого состоит клетка, ее мембраны и органеллы. Иногда белки также осуществляют энергетическую функцию — при недостатке жиров и углеводов клетка расщепляет эти вещества.

Липиды

К этой группе веществ относятся жиры и фосфолипиды. Первые — основной источник энергии. Они также могут накапливаться в качестве запасных веществ на случай голодания организма. Вторые служат основной составляющей клеточных мембран.

Углеводы

Самым распространенным веществом этой группы является глюкоза. Она и подобные ей простые углеводы выполняют энергетическую функцию. Также к углеводам относятся полисахариды, молекулы которых состоят из тысяч объединенных молекул — моносахаридов. Они в основном выполняют структурную роль, входя в состав мембран. Основные полисахариды растительных клеток — это крахмал и целлюлоза, животных — гликоген.

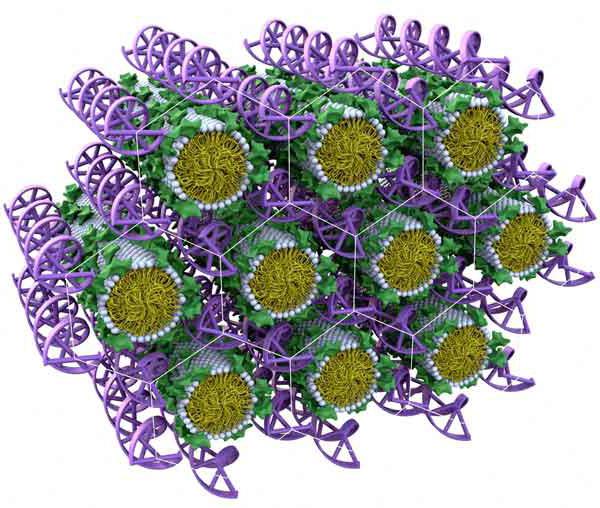

Нуклеиновые кислоты

В эту группу химических соединений входят ДНК, РНК и АТФ.

Это вещество выполняет важнейшую функцию — оно отвечает за хранение и наследственную передачу генетической информации. ДНК находится в хромосомах ядра. Макромолекулы этого вещества образуются из нуклеотидов, которые, в свою очередь, состоят из азотистого основания, представленного пуринами и пиримидинами, углеводородом и остатками фосфорной кислоты. Они бывают четырех видов: адениловые, гуаниловые, тимидиловые и цитидиловые. Название нуклеотида зависит от того, какие пурины входят в его состав, это может быть аденин, гуанин, тимин и цитозин. Молекула ДНК имеет форму двух цепочек, закрученных в спираль.

Данное соединение выполняет функцию реализации информации, которая находится в ДНК, через синтез белков, состав которых зашифрован. Это вещество очень похоже на описанную выше нуклеиновую кислоту. Основным их отличием является то, что РНК состоит из одной цепочки, а не двух. Также в состав нуклеотидов РНК входит азотистое основание урацил вместо тимина и рибоза. Поэтому данное вещество формируется из таких нуклеотидов, как адениловый, гуаниловый, уридиловый и цитидиловый.

Любая энергия, полученная растительными клетками в процессе фотосинтеза или животными вследствие окисления жиров и углеводов, запасается в конечном счете в АТФ, из которой клетка получает ее, когда это нужно.

Источник https://ria.ru/20100823/268098907.html

Источник https://www.activestudy.info/osnovnye-chasti-kletki/

Источник https://www.syl.ru/article/140705/mod_himicheskiy-sostav-kletki—kakoy-on